立石武泰さん × 八尋由紀社長 前編

古代から江戸時代まで〜博多の港の歴史を振り返る

博多は古代から人とモノが行き交う場所

(2 / 5)

八尋

博多は歴史的にはどのような場所なんでしょう?

立石さん

博多が位置する北部九州の沿岸は、日本で一番漂着物が多いんですよ。モノがそれだけ流れてくるんだから、人間も(笑)たくさん流れてくるわけです。この2000年間いろいろなモノが入ってきたのが北部九州で、その中心が博多なんですね。地政学的に見てもそういう場所なので、2000年にわたって歴史が積み重なってきたんです。

八尋

博多は昔から栄えていたんですか?

立石さん

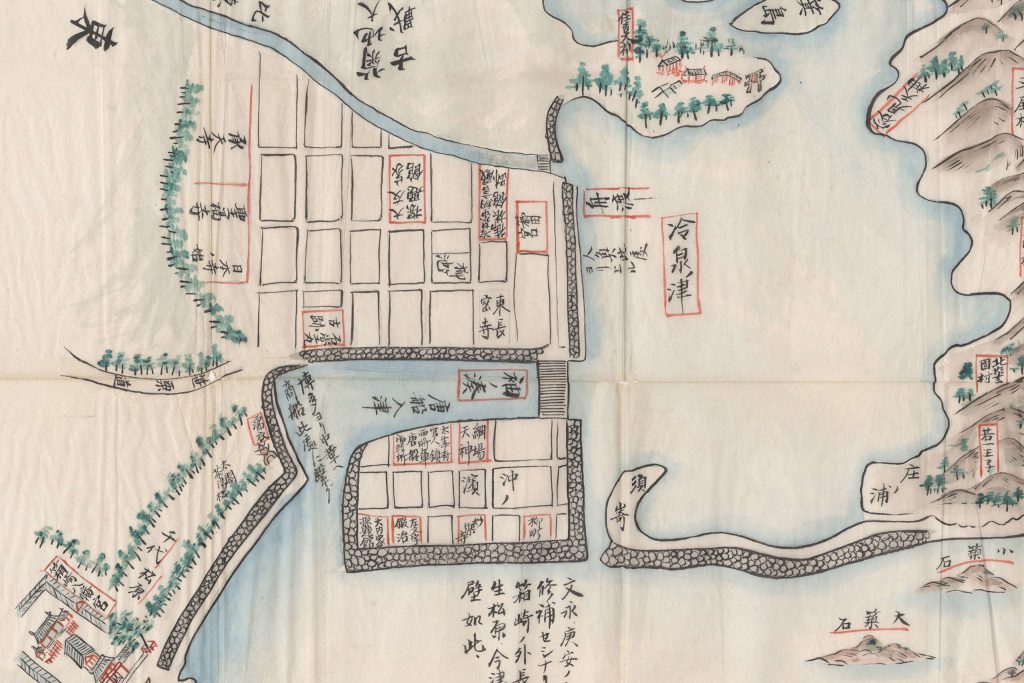

博多は昔から日本三大大津に数えられるほど賑わってきました。万葉集にも歌を残している大津皇子という方がいらっしゃいますが、この方は博多大津でお生まれになったので大津皇子と名付けられたそうです。

乃美

その頃の港は今とはまったく違ったでしょうね。

立石さん

そもそも船の形が違います。昔の船は平底でした。岸に近づいて船の底が着いたところが停泊場所という感じです。自重で行くところまで行くので、錨がなくても、風が吹いても流されない。そんな船が停泊できる所が、天然の良港だったんです。「良港」と聞くと港湾施設があるのかと思いますが、実際にはなにもない遠浅の海だったんですね。

八尋

荷揚げなどはどうやっていたんですか?

立石さん

人が担いで陸揚げしていました。水深はせいぜい40〜50センチなので、それが可能なんですね。その後、桟橋ができて船から直接荷揚げするようになりました。古代、船がよくついていたのは、今の西公園の下の方です。荒津山が風除けにちょうどよかったからです。その後は、蔵本町のあたりに息の浜と呼ばれる島状の場所があって、ここに船を着けるようになりました。現在の聖福寺のあたりには、博多浜があり、息の浜と博多浜の間に袖の湊があったと伝えられています。