立石武泰さん × 八尋由紀社長 後編

井上壽一氏のスケッチが語る、ありし日の博多港

中央埠頭築港の様子を記録したスケッチの数々

(2 / 5)

立石さん

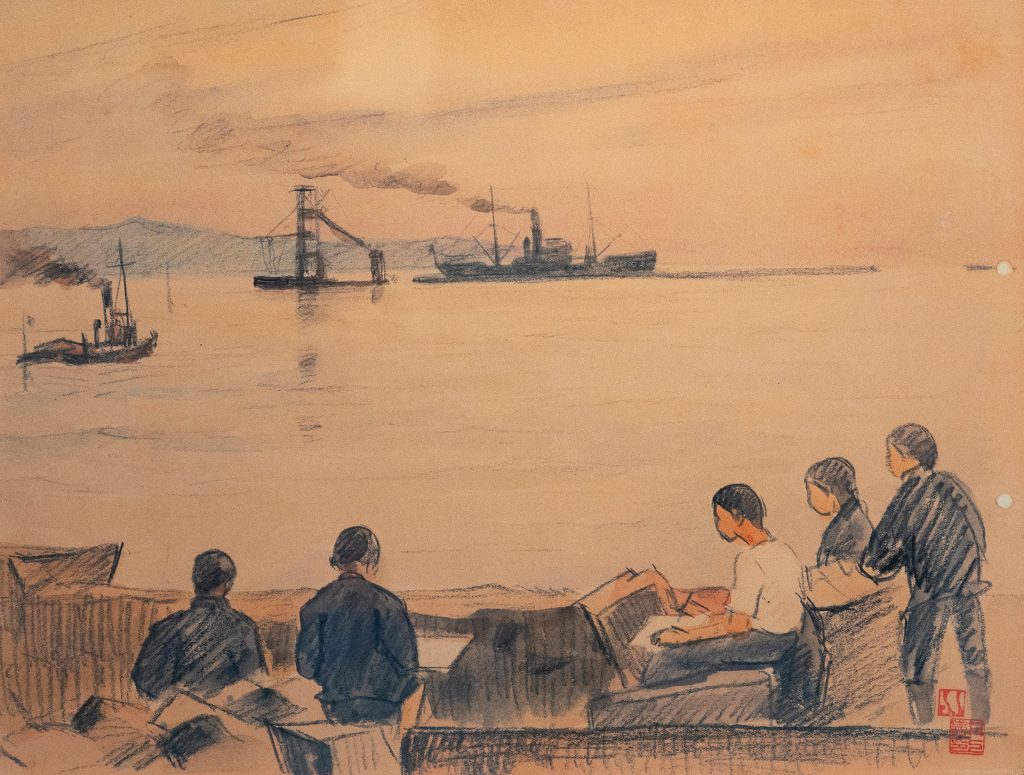

最初に飾っているスケッチは、昭和3(1928)年5月の風景を描いたものです。埠頭の工事が始まる前なので、なにもありません。しかし、6月になると浚渫船(海底に堆積した土砂を掘削する作業船)が入って来ます。それが、昭和5(1930)年になるともっと大きな船が入ってきて、どんどん掘っていくんですね。

藤野

埠頭の様子を子供たちが写生している絵もありますね。壽一さんが勤めていた大濱小学校の生徒さんかしら。

立石さん

きっとそうでしょう。昭和初期、博多では全国に先駆けて、従来の手本を写させるやり方をやめて、友達を描いたり、教室の外に出て、好きな風景を自由に写生させるという新しい図画の指導法が提唱されました。それを実地に移したのが、壽一さんたちでした。そのご縁で、壽一さんはドグラマグラで有名な博多の小説家、夢野久作さんとも関係があったんです。壽一さんの教えた子供たちは、夢野久作さんが記者時代にかかわった九州日報の絵画コンクールにもたびたび出品していました。夢野久作さんのコレクションの中に壽一さんが指導したと思われる絵も十数点あります。

八尋

描かれている人たちの服装からも時代を感じますね。

立石さん

昭和9(1934)年の絵には、私が子供のころ、よく志賀島から魚を売りに来ていたおばちゃんみたいな格好の人もいます。昭和11年になると、かなり埋め立ても進んでいます。名島にあった石炭火力発電所が描かれていますが、先日、ご覧になった方が「発電所の煙突から煙が出ているのを見たのは初めてだ」とおっしゃっていました。戦後、昭和35年には廃止になっているので、煙が出ている風景を見る機会がなかったのでしょうね。

八尋

船の絵がありますね。

立石さん

壽一さんは長崎出身だからか、海や船が大好きなんですね。

昭和11年には一部の港湾施設が整ったので、満州に派遣する船がここから出ていました。軍の船は写生すると軍規違反になるので、民家の陰から覗いて描いたようです。ほかの絵には裏に日付を入れていますが、これらの絵には入っていません。

乃美

これらのスケッチは、その場で描いているんですか? 想像や写真を見て描くのではなくて。

立石さん

日本画家なので筆でささっと描くのはお手のものでしょう。線だけ描いて、家に戻って色を付けたということはあったかもしれませんが。