立石武泰さん × 八尋由紀社長 後編

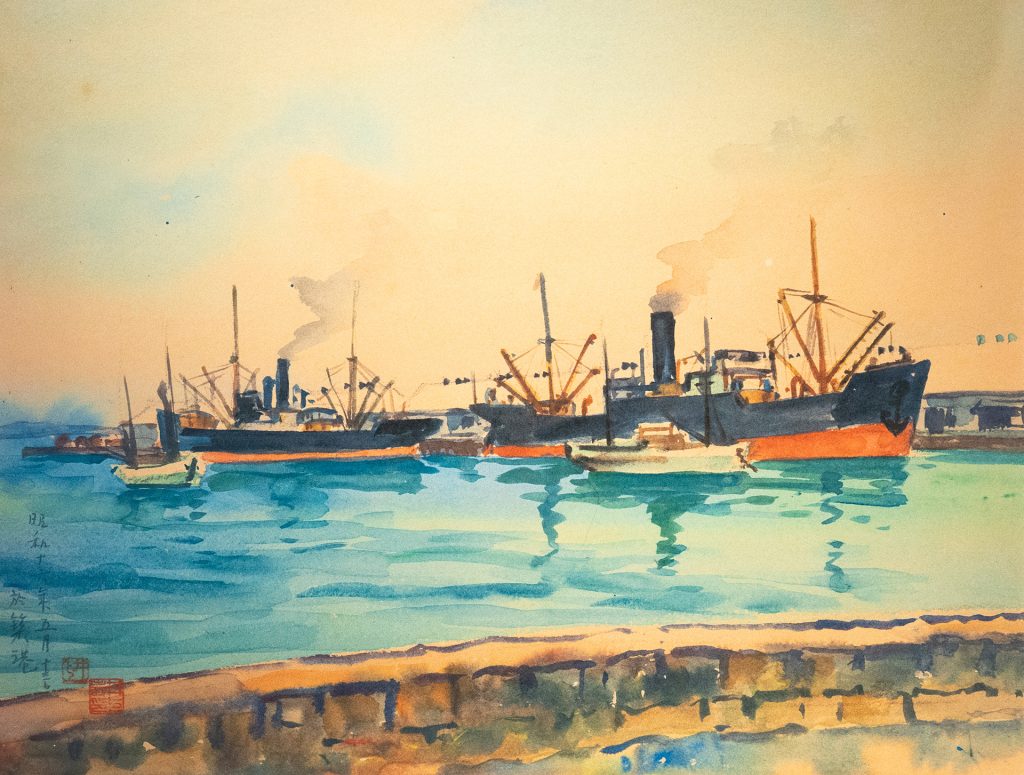

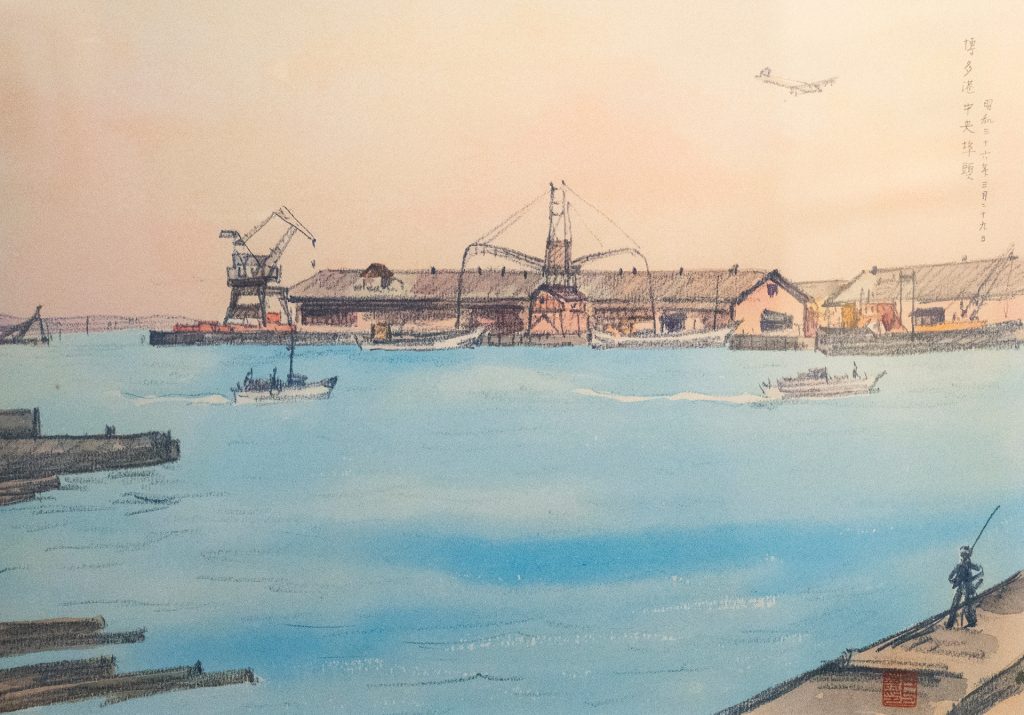

井上壽一氏のスケッチが語る、ありし日の博多港

活況を呈する博多港で相互運輸のビジネスも成長

(4 / 5)

立石さん

昭和36(1961)年の絵もあります。当時は作業員ですごく賑わっていました。倉庫とクレーンが描かれた絵を見ると思い出すことがあります。小学1年生のころ、井上先生の弟子の若い女の先生に連れられてこの場所に写生に出かけたんですが、その先生が私のことを忘れてしまって置いてけぼりにされたんです。一人ぼっちで、いつの間にか暗くなってきて、ベソをかいたことを覚えています。

乃美

さぞや心細かったかったことでしょう。この絵を見るとその記憶が蘇ってくるんですね。

立石さん

昭和36年の中央埠頭の様子は私もよく覚えていますが、今から振り返って、自慢できることが2つあります。一つは「博多港駅」。国鉄の貨物専用駅が埠頭にあったんです。この壽一さんの絵は博多港駅の駅舎を描いたものです。人の乗り降りはなくて、どんどん荷物を積み込んでいったんですね。もう一つは、「博多水上警察署」。今も臨港署がありますが、この当時から港に警察署がありました。

絢子

駅があって警察署があって、この当時の博多港がどのくらい重要だったかがわかりますね。

立石さん

昭和36年ごろは、相互運輸さんは大活躍していますよね。本当に先見の明があったと思います。九州向けの貨物のほとんどはこの港に揚がって、域外向けの貨物もここから運ばれていきました。結局、相互運輸さんと日本通運さんで博多港の荷役を二分するわけですが、当初は日本通運さんは博多港駅の重要性に気づいてなかったんです。相互運輸さんが、いち早くここで貨物列車の荷役ビジネスを展開したのはすごいことです。

八尋

その中央埠頭の築港の様子がわかるスケッチは本当に貴重ですね。今日は本当に知らないことをたくさん教えていただきました。ありがとうございます。

立石さん

博多大津と呼ばれた時代から博多は人とモノが行き交う港でしたが、それをこの時代に引き継いだのが中央埠頭なんです。それがおわかりいただけたと思います。

八尋

今となっては、相互運輸みたいに地場に根差した会社は、全国を見てもほとんど残っていません。祖父や父が残したレガシーを、守り抜かねばと改めて感じました。

立石さん

壽一さんのスケッチもそうですが、私たちの団体『ハカタ・リバイバル・プラン』にはいろいろな情報や資料が集まってくるんですよ。それを博多の人たちと共有して、この土地の誇らしい歴史を知らしめたいと考えています。それによって、シビック・プライド、いわゆる郷土愛を育んでいきたい。郷土愛をしっかりもってお国自慢をしようと、これからも呼びかけていきます。

八尋

立石さんがやってらっしゃるように、情報をきちんと整理して正しく伝えることは大事ですね。私もできることをコツコツとやっていこうと思いました。そして、プライド、矜持を忘れてはいけないと改めて感じています。今日は本当にありがとうございました。