九州大学 伊藤幸司教授 × 八尋由紀社長

目から鱗の連続!中世の博多にタイムスリップ

相互運輸社長、八尋由紀が水先案内人を務め、博多港を彩ってきた物語を紐解きます。第2回は、中世を研究している九州大学の伊藤幸司教授を、伊都キャンパスにある研究室に訪ねました。書籍がぎっしりと詰まった本棚に囲まれて伺ったお話は、既成概念を打ち砕くような刺激的なエピソードに満ちていました。

伊藤幸司教授

岐阜県のご出身。東アジアの交流史を研究するなかで九州の重要性を見出しました。京都府立大学、慶應義塾大学大学院の修士課程を経て、一旦は、岐阜県の高校で教鞭を取りましたが、その後、再び研究者の道へ。山口県立大学を経て、2014年に九州大学大学院比較社会文化研究院 社会情報部門 の准教授に就任。2019年には同研究院の教授に就任しました。現在はおもに西日本地域の戦国大名のアジア外交について研究しています。

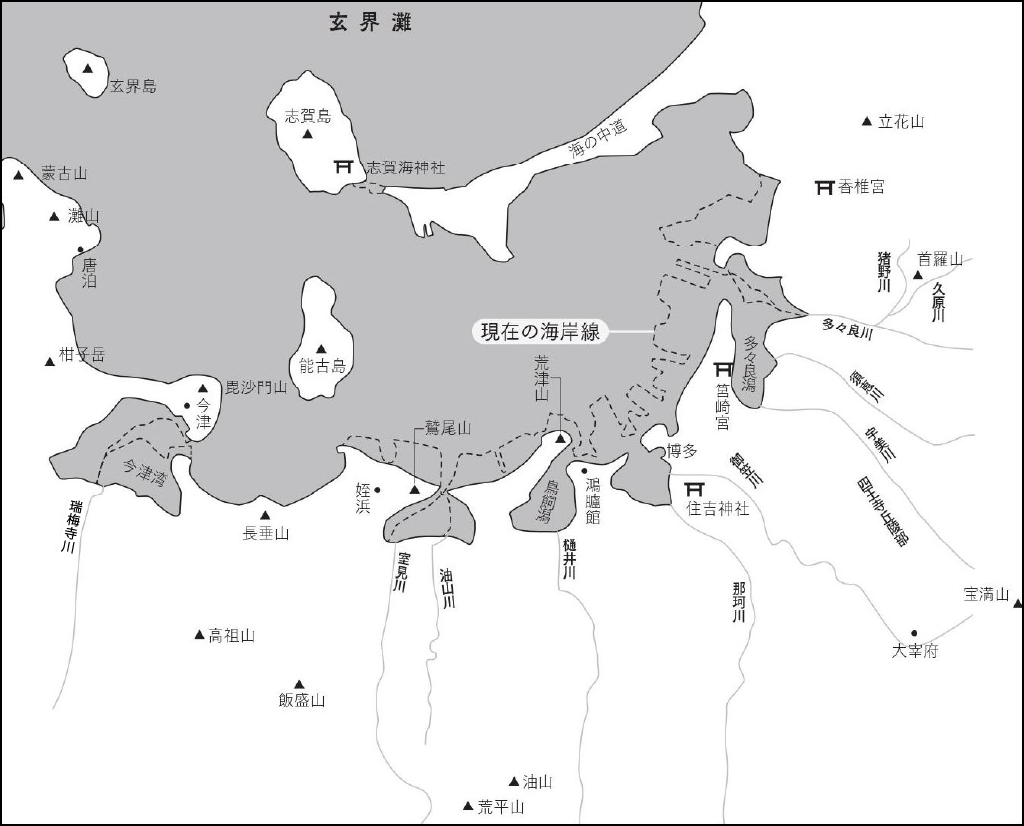

現在とはまったく異なる中世の海岸線

(1 / 15)

八尋

伊藤先生は、ずっと東アジアの交流史を研究されているんですね。

伊藤教授

当初は大阪の堺の研究をしていました。堺の次はやはり博多だろうと。そういう流れもあって九州大学大学院の博士課程にお世話になり、博士号を取得しました。

八尋

堺から博多! 私のご先祖さんは、およそ600年前にまさに堺から博多に来たんですよ。元は廻船問屋をやっていました。日蓮宗だったので、織田信長の弾圧を逃れて来たと聞いていたのですが、そうではなくて、新たな貿易の拠点をつくるために博多に来たという説が親族から出ています。

伊藤教授

それはありうる話ですね。当時の貿易の中心は博多でしたから。堺よりも博多の方が儲かると考えて移って来たのかもしれません。15世紀前半に、越前の商人が一家を挙げて博多に移り住んだという記録もあります。結果的に貿易でかなり潤ったそうです。八尋家のご先祖さんも同じように考えたのではないでしょうか。

八尋

本日は中世の博多について教えていただけるということで、よろしくお願いします。

伊藤教授

まず中世の博多湾の地図を見てみましょう。いまとずいぶん違いますね。

八尋

長浜あたりも本当に海だったんですか?

伊藤教授

そうです。でも浅かった。だから埋め立てることができたんですね。博多湾の埋め立てを行ったのは、17世紀から福岡を治めた黒田藩です。天神もこのころは湿地帯でした。