九州大学 伊藤幸司教授 × 八尋由紀社長

目から鱗の連続!中世の博多にタイムスリップ

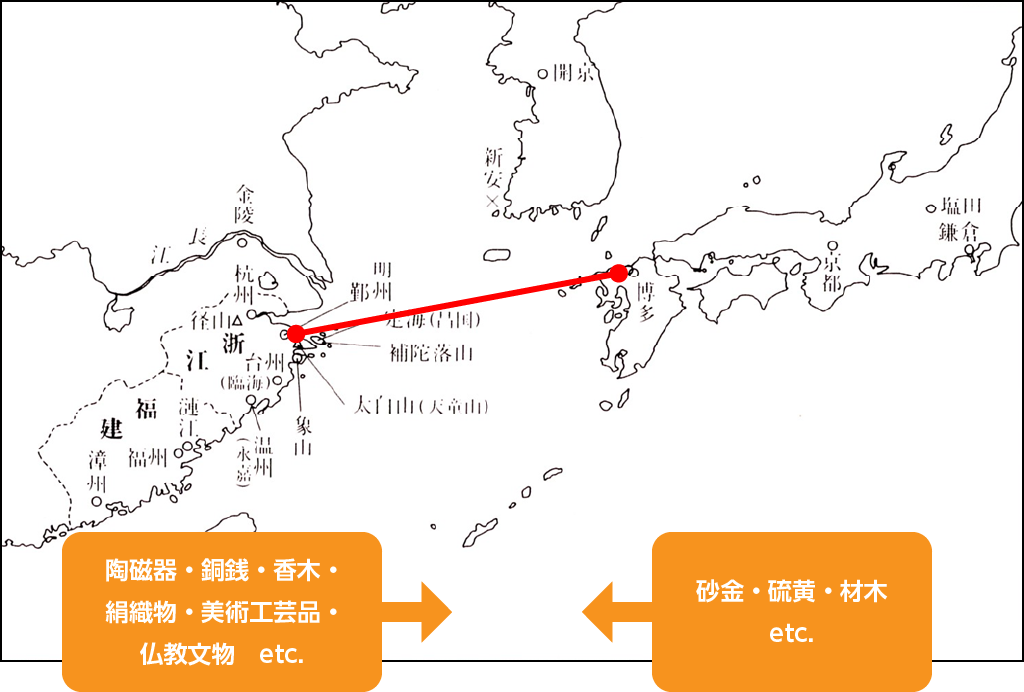

博多と寧波を結ぶ大洋路

11世紀後半の港湾施設の遺構「博多遺跡」

(5 / 15)

八尋

鴻臚館が焼けちゃったことによって、貿易の場が博多に移ったわけですけど、港の様子はわかっているんですか?

伊藤教授

冷泉公園の隣にあった冷泉小学校跡を発掘したところ、港の遺構だと思われるものが出てきています。直線状に造られた石塁です。発掘されたのは、2018年から2022年にかけての調査なので、最近のことですね。

八尋

この港も宋の人が造ったんですか?

伊藤教授

大宰府が宋人に言って造らせたんじゃないでしょうか。ここは「博多遺跡」として国の史跡に指定されました。この石塁のそばからは、黄色い物体が出てきました。これは硫黄です。

八尋

気化せずに固形になって残っているなんておもしろいですね。

伊藤教授

干潟みたいなところに硫黄のかけらがポトっと落ちちゃって、そのまま真空パックされたような状態で、化学反応せずに残ったんですね。このことからなにがわかるか。硫黄が貿易の取引品だったということです。

八尋

日本が硫黄を輸出していたということですか?

伊藤教授

その通りです。日本からは硫黄のほかに砂金や材木などを輸出しました。代わりに大陸からは、さっきも話に出た焼き物や、工芸品、織物、東南アジアの香木などを輸入します。要は、原材料を輸出して加工品を輸入していたんです。このころの日本は、宋から見ると資源供給地だということです。

八尋

地図で見ると博多と大陸って本当に近いですね。

伊藤教授

近いですよ。博多と中国を結んでいた航路を「大洋路」と呼びます。中国側の拠点は寧波(ニンポー)。博多から寧波まで、航海が順調だったら10日間ほどで着きます。この日宋貿易を支えていたのが、博多の宋人の海商たちですね。つまり、博多は宋の経済圏にしっかりと組み込まれていたと言えます。